微信扫描二维码,即可将本页分享到“朋友圈”中。

2025-07-30 来源:瑞麟氢能 浏览数:132

目前主流的电解水制氢技术路线包括碱性电解水(ALK, AWE)、质子交换膜电解水(PEM)、阴离子交换膜电解水(AEM)以及固体氧化物

目前主流的电解水制氢技术路线包括碱性电解水(ALK, AWE)、质子交换膜电解水(PEM)、阴离子交换膜电解水(AEM)以及固体氧化物电解水(SOEC)等,业内对此已较为熟悉。关于“超级碱性”的表述虽在业界形成初步共识,但普及度尚待提高,本文旨在再次科普其由来。

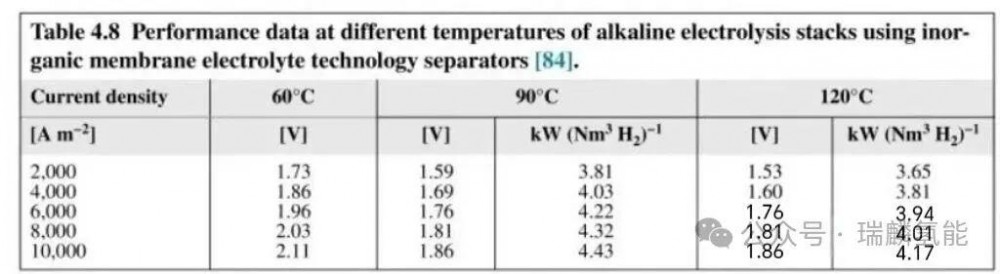

传统碱性电解技术常表现出工作电流密度低、体积大、重量重、工作负载范围窄、变载能力差等特点,导致行业内外普遍为其贴上了“傻大粗笨”的标签。然而,致力于碱性电解技术研发的专业人士并未满足于现状。回溯其发展历程可见,尽管技术演进相对缓慢,但从未停止进步。尤其自20世纪70年代末至80年代起,一系列创新改进已显著提升了碱性电解技术的工作电流密度和变载能力(详见表1),这一进程延续至今。

当前市场上多数碱性电解产品仍未克服固有缺陷,但已出现的突破性成果不应被忽视。为此,我司于2022年末至2023年初提出“超级碱性”概念(相关商标已注册),旨在与传统碱性技术明确区分。

“超级碱性”这一专业术语正被越来越多的从业者和企业官方采用。然而,大量上下游人士尚未真正理解其内涵,也未认识到碱性电解技术远未触及性能天花板,更未能扭转大众对该技术的固有印象。这正是本文再次科普“超级碱性”的意义——希望更多人了解碱性技术的潜力,明确其完全可实现更优性能。

可再生能源电力制氢的需求对电解系统提出了更高要求:高电流密度(小型化、轻量化及核心性能指标)、宽工作负载范围、高动态响应能力。对此,多数人首选PEM或尚处于较低技术成熟度(TRL)的AEM。我们积极欢迎并支持新技术的发展与应用,但这并非忽视或否定碱性技术进步的理由。从电解水制氢的本质出发,“性价比” 始终是核心评判标准(需在满足应用场景性能需求的前提下考量合理成本)。

重申现阶段大型单体产氢设备商业化初期的核心关切点:

第一层面:

安全、稳定、长周期运行(避免重大运行事故)。

第二层面:

能耗表现,以及工程化建设与维护便利性。

第三层面:

其他领先效应或噱头。

对三种主流路线的可比关键参数梳理如下:

超级碱性:

额定电流密度:≥8000 A/m²

工作范围:10%~150%

变载速率:≥5%~8%/s(实际案例证明可耦合可再生能源波动)

工程验证:40多年实际应用经验

产业链:成熟,具备价格空间

备注:仍有进一步技术成长空间

AEM:

额定电流密度:≥8000 A/m²

工作范围:10%~150%

变载速率:≥5%~8%/s

工程验证:需要进一步验证

产业链:核心环节有欠缺,现阶段价格偏高

备注:技术天花板尚远

与超级碱性的本质区别:

氢氧根离子(OH⁻)传递方式不同(可能影响液态电解质浓度)。

PEM:

额定电流密度:≥10000~15000 A/m²

工作范围:10%~300%(部分企业会提高额定电密、缩小范围)

变载速率:约10%/s

寿命验证:需进一步工程验证

产业链:成熟,价格高于碱性但空间已打开

需强调,各技术路线均在动态发展,远未触及理论天花板。 低温电解水技术的基本机理一致,优化方向均为降低析氢/析氧过电位、减少接触电阻、降低离子/质子传递电阻等(此为电解槽层面)。对于完整的电解系统,除电解槽本身外,BOP(辅助系统)的优化对系统高效稳定运行至关重要。

总而言之:

“超级碱性”是区别于传统碱性电解水技术的表述,本质是高性能的碱性液态电解质电解技术。其展现的性能参数已可与当前阶段的AEM和PEM媲美,且基于全方位对比,现阶段更具性价比优势。未来格局将取决于各技术的持续发展和工程验证情况。

版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的,如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;

本文地址:http://www.h2fc.net/Technology/show-3417.html

转载本站原创文章请注明来源:中国氢能与燃料电池网

氢能与燃料电池产业

微信扫描关注