微信扫描二维码,即可将本页分享到“朋友圈”中。

2025-07-09 来源:瑞麟氢能 浏览数:222

在绿氢生产对纯水的刚性需求与全球清洁水资源分布不均的现实矛盾下,海水电解制氢技术展现出显著应用潜力。然而,该领域始终存在

在绿氢生产对纯水的刚性需求与全球清洁水资源分布不均的现实矛盾下,海水电解制氢技术展现出显著应用潜力。然而,该领域始终存在核心技术路线分歧:是采用直接电解工艺,还是通过淡化预处理后再行电解?尽管直接电解技术已取得阶段性进展,但国内外关于两种路径的技术经济性争论持续升温。

一、纯水约束与海水潜力:

水电解技术为可再生能源转化提供了可持续路径,其产物氢气可广泛应用于交通动力、区域供暖及能源存储等领域。当前研究聚焦于液态碱性电解槽与聚合物电解质膜(PEM)电解槽的性能优化,但市场现有电解设备均存在共性技术约束——需以饮用水级水质为原料,并通过配套净化系统制备高纯度去离子水,这是保障设备长期稳定运行的核心前提。

电解制氢对超纯水的依赖已成为制约技术推广的关键瓶颈,在水资源匮乏地区这一矛盾尤为突出。数据显示,海水占全球水资源总量的96%以上,这促使学界探索跳过纯水制备环节,直接实现海水电解制氢的可能性。

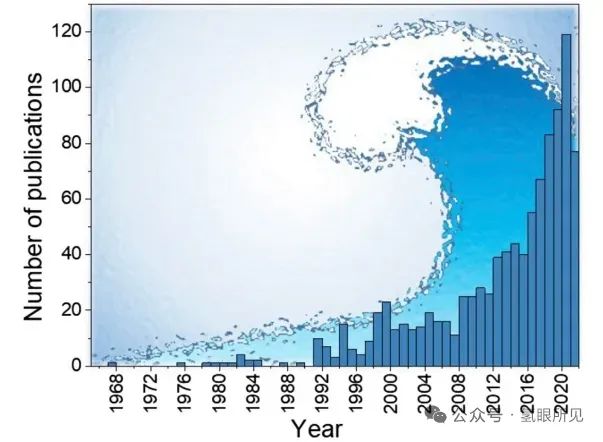

从技术应用现状看,商用电解槽对进水水质的严苛要求,不仅使预处理系统成本占比攀升,更限制了电解技术的分散化部署,与氢经济“能源系统去中心化”的核心发展理念形成冲突——若水源无法实现本地化供应,技术分散化应用将无从谈起。因此,开发适用于海水或低品质地表水(无需深度净化)的催化剂、功能膜及电解槽系统,已成为该领域的研究热点(见图1)。

图1:海水电解科学技术文献的兴起浪潮

二、一步法与两步法:

直接电解海水技术表面具有显著吸引力,其核心优势在于规避淡化厂等配套基础设施的建设需求。但海水成分复杂,其中高浓度氯离子、微生物及悬浮颗粒物等,会导致催化选择性下降、电极腐蚀及膜组件生物污堵等问题,技术挑战突出。近期《能源与环境科学》期刊的综述研究提出关键命题:直接海水电解的成本效益是否足以支撑技术攻关的资源投入。

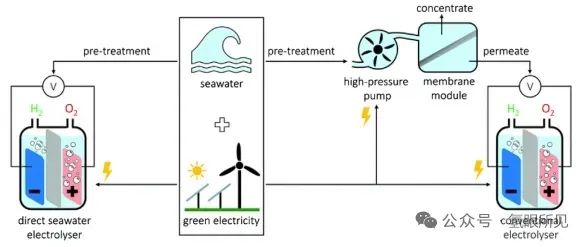

该刊同期研究对比了直接海水电解(一步法)与“反渗透淡化+纯水电解”(两步法)的经济性差异(见图2)。基于当前反渗透技术的效率参数与成本结构,分析显示:海水淡化环节的资本与运营成本在纯水电解总成本中的占比极低。这似乎表明,在已建成淡化设施的场景下,直接电解技术不具备经济优势。

图2. 海水制氢的两种技术路径。左侧:通过单一装置实现海水直接(一步法)电解;右侧:采用两步法工艺,先在反渗透装置中净化海水再进行电解

需注意的是,技术成熟度差异可能导致测算偏差:反渗透技术已进入规模化应用阶段,而直接海水电解尚处于研发攻坚期,两者资本支出的可比性受限。随着电解槽设计优化与规模效应显现,成本差距有望逐步缩小。此外,电化学特性差异决定了现有成熟水电解槽难以直接适配海水电解场景,专用设备开发是必经之路。

三、AEM电解槽:

阴离子交换膜(AEM)电解槽的出现为直接海水电解提供了新可能。该技术无需贵金属催化剂(PEM电解槽的主要成本构成),同时保留了PEM设备的高电流密度、快速响应等优势。实验数据显示,商业AEM可耐受进水碳酸盐浓度达到或超过海水水平,部分催化剂在氯离子存在环境下仍能保持较高活性,有望突破直接海水电解的核心技术障碍。

当前经济性分析对技术路线选择具有指导意义,但需动态更新——随着AEM等新技术的成熟,成本测算模型将发生显著变化。值得关注的是,反渗透技术的规模效应明显,其设备通常为日处理量1-100万立方米的大型装置,而商用电解槽单套规模多为10兆瓦级(日均耗水约125立方米),两者规模不匹配问题突出。因此,为间歇性、小规模分散式制氢场景配套专用淡化设施的经济性,仍需进一步论证。

从应用场景看,海水电解在海运业及离岸风电制氢领域具有特殊价值。技术经济模型显示,当离岸风电距离海岸超过40-50公里时,现场制氢再运输的综合成本低于电力直接输送。此类场景对设备占地面积敏感度高,而集成化一步法系统可减少安全防护距离,在空间约束条件下展现出独特优势。

四、动态适配:

综合现有研究结论,当前分析传递明确信号:淡水可获得性不应成为制约绿氢产业发展的瓶颈。在大型集中式制氢场景中,基于成熟PEM与碱性电解技术的两步法工艺,在能耗控制与经济性方面更具优势。但技术选择需避免“一刀切”,装置规模与区位条件是评估海水电解路径可行性的核心变量。

直接海水电解的基础研究仍具战略价值:其技术突破不仅可解决海水直接利用问题,更能为低品质水源电解提供杂质调控方案,积累的水质适配性数据将推动整个电解领域的技术进步。

版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的,如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;

本文地址:http://www.h2fc.net/Technology/show-3246.html

转载本站原创文章请注明来源:中国氢能与燃料电池网

氢能与燃料电池产业

微信扫描关注