微信扫描二维码,即可将本页分享到“朋友圈”中。

2025-11-22 来源:运达能源科技集团 浏览数:135

漠北长风,掠过内蒙古乌兰察布化德县的辽阔草原。在这片风光资源富集的土地上,一座具有里程碑意义的绿色能源枢纽正悄然崛起。近

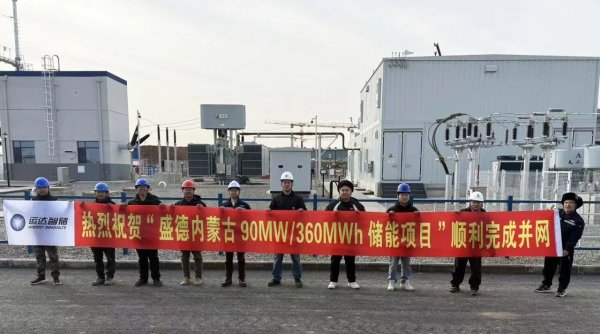

漠北长风,掠过内蒙古乌兰察布化德县的辽阔草原。在这片风光资源富集的土地上,一座具有里程碑意义的绿色能源枢纽正悄然崛起。近日,由运达能源科技集团打造的乌兰察布化德县电网侧独立储能示范项目顺利完成90MW/360MWh电化学储能系统并网,标志着国内首个电网侧“电化学+氢储能”独立储能示范项目取得关键突破,为我国新型电力系统建设注入全新动能。

政策引领:从“配套选项”到“市场主体”的储能升级

2025年2月,国家发改委发布《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》,推动新能源全量上网,让储能项目从“政策配套”回归“需求导向”。紧随其后,4月发布的《关于全面加快电力现货市场建设工作的通知》,明确2025年底前基本实现电力现货市场全国覆盖,为储能成为独立市场主体按下“加速键”。

政策“组合拳”正在重构储能的价值生态,过去储能是配套选项,现在它是电力系统的“刚性需求”。在现货市场全面铺开的背景下,化德项目的“电化学+氢储能”架构,正是对政策导向的精准响应。

“电氢协同”:构建多能互补的储能新范式

作为全国首个电网侧“电化学+氢储能”独立储能项目,运达在化德县打造了一座总规模达100MW/400MWh的新型集中式储能电站。其中,90MW/360MWh电化学储能系统,主要负责秒级调频与短时峰谷调节;10MW/40MWh氢储能系统则承担长时储能与多能联供任务,二者形成“秒级响应—小时级调节—跨日/跨季储能”的梯度互补,构建起“短时调峰—长时储能—多能供应”的立体储能体系。

“我们不只是简单叠加两种技术,而是要让电与氢在系统中‘对话’。”项目技术负责人介绍。在新能源发电高峰、电价较低的时段,电化学储能快速储电,同时富余电力用于电解水制氢,实现“电—氢”转换;在用电高峰或风光不足时,电化学储能迅速放电,氢能则通过燃料电池发电或直接供热、供氢,实现“氢—电/热”协同输出。

这种“电氢耦合”模式,不仅提升了电网对风光波动的调节能力,更拓展了储能的价值链——氢能可作为工业原料、交通燃料或区域供热来源,推动“绿电—绿氢—绿氨”产业链发展,实现“一份绿电、多种产出”的能源综合利用。

迎战高原:在极寒与风沙中构筑能源堡垒

项目地处内蒙古高原,冬季严寒漫长,最低气温可达零下30℃,春季则沙尘频袭,施工条件极为苛刻。如何在极端气候下保障设备安装精度与施工安全,成为项目团队面对的首道难关。

“这里一年有两季:一季是寒冬,一季是风沙。”现场负责人回忆道。面对低温导致的设备脆化、沙尘影响吊装精度等难题,运达团队采取“精细化管理+模块化施工”双轨策略,通过设备预热、防风固沙、窗口期突击等方式,稳步推进工程进度。针对标准电池预制舱的吊装,团队优化流程、分段作业,在有限的施工窗口期内实现“吊装—对接—调试”无缝衔接,最终电化学储能系统吊装速度优于预期,供货仅一个月,储能设备即完成首并,彰显“运达速度”。

化德项目全面投运后,预计年放电量约1亿千瓦时,每年可节约标煤约3万吨,减排二氧化碳约7.8万吨,将极大提升乌兰察布地区新能源消纳能力。运达这一实践不仅是技术试点,更印证了在政策与市场双轮驱动下,新型储能从“可能”走向“可行”,从“草原标杆”成长为“全国样本”。未来,运达将继续以技术为根基、以创新为引擎,为构建灵活、高效、绿色的新型电力系统持续注入“运达力量”。

【延伸阅读】

版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的,如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;

本文地址:http://www.h2fc.net/Technology/show-4115.html

转载本站原创文章请注明来源:中国氢能与燃料电池网

氢能与燃料电池产业

微信扫描关注