微信扫描二维码,即可将本页分享到“朋友圈”中。

2025-09-17 来源:海望氢能 浏览数:178

当前国际绿氢市场格局存在显著的空间错配。主要的产氢区域包括中东、北非、印度、中国、东南亚等地,而绿氢的潜在消纳区域更多在

当前国际绿氢市场格局存在显著的空间错配。主要的产氢区域包括中东、北非、印度、中国、东南亚等地,而绿氢的潜在消纳区域更多在欧洲、日韩等发达经济体。氢气进行大规模跨海运输的难度显而易见,氢气要突破“气态能源”的流通限制、真正成为标准化能源商品,必须依赖安全可控、高效低耗且经济的储运技术提供支撑,才能打通全球绿氢资源流动的“新动脉”。

有机液体储氢:推动跨海绿氢运输发展的重要选择

目前国际大宗能源与化学品贸易,最主流的运输方式是基于液态形式的大规模海上运输。相较于液氢、液氨等其他氢气储运技术,有机液体储氢在跨海运输场景中展现出显著优势:

安全性突出

海望储氢液(含贫氢液与富氢液)均为非危化品,可在常温常压下存储,不易燃、不易爆且不易挥发,火灾风险等级仅为丙B类。经应急管理部化学品登记中心依据《国际海运危险货物规则》(IMDG Code)鉴定,储氢液被归类为“非限制性货物”,无需特殊包装即可运输。

海望储氢液-海运货物运输危险性鉴定书

储氢量可观

实际可用质量密度≥5wt%,对应体积储氢密度≥50kg/m?,且无需依赖特殊罐体或装置维持形态。

能耗效率领先

储氢与放氢反应过程温和,所需综合能耗远低于液氢深冷、液氨合成等技术,降低全链路能源损耗。

适配现有基础设施

可直接利用现有油品储罐、普通油品运输船等基础设施,无需额外投入建设专用存储与运输设备,大幅降低投资成本。

油品储罐

物流限制少

因储氢液属于普通化学品,在跨境报关、船舶选型、航线规划、港口作业及罐区存储等环节均无特殊限制,匹配现有物流流程与法规体系,显著提升运输效率。

液体化学品运输船

装有ISO tank集装罐的集装箱船

从多个维度对比来看,有机液体储氢的综合性能在跨海氢运输场景中表现最佳,是推动大规模跨海绿氢运输发展的重要选择。

主流液态储运技术在大规模跨海绿氢运输中应用的关键因素对比

运输模式与成本:经济性优势显著

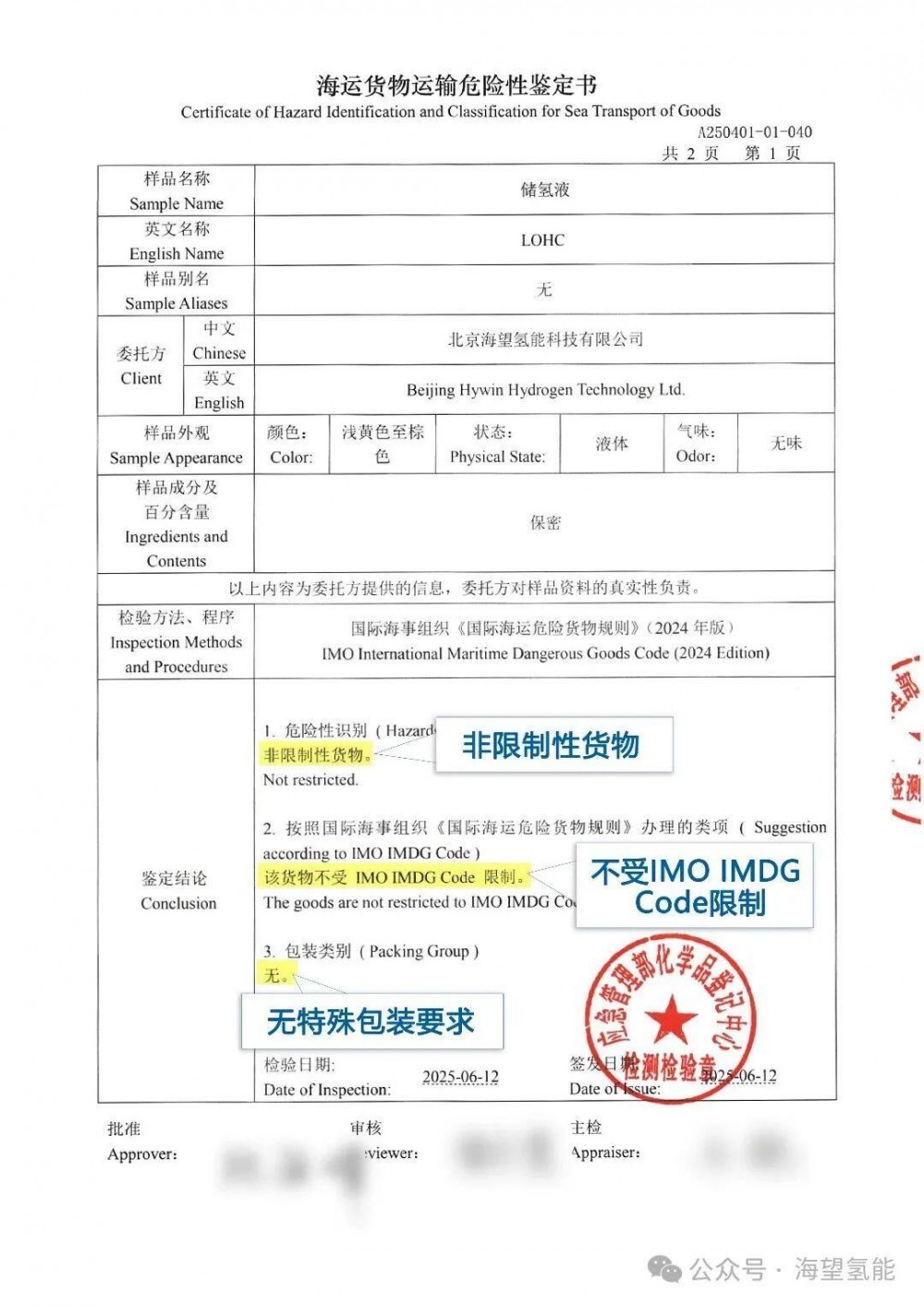

基于有机液体储氢技术的运输流程可拆解为“转化-运输-再转化”三大核心环节:

转化

氢气经过储氢装置生成富氢液。

运输

富氢液通过陆运或管道到达港口存储,再经由船舶完成跨海运输。

再转化

在终端通过放氢装置将氢气释放,贫氢液通过船舶运回完成一个循环。

基于有机液体储氢技术的海运流程图

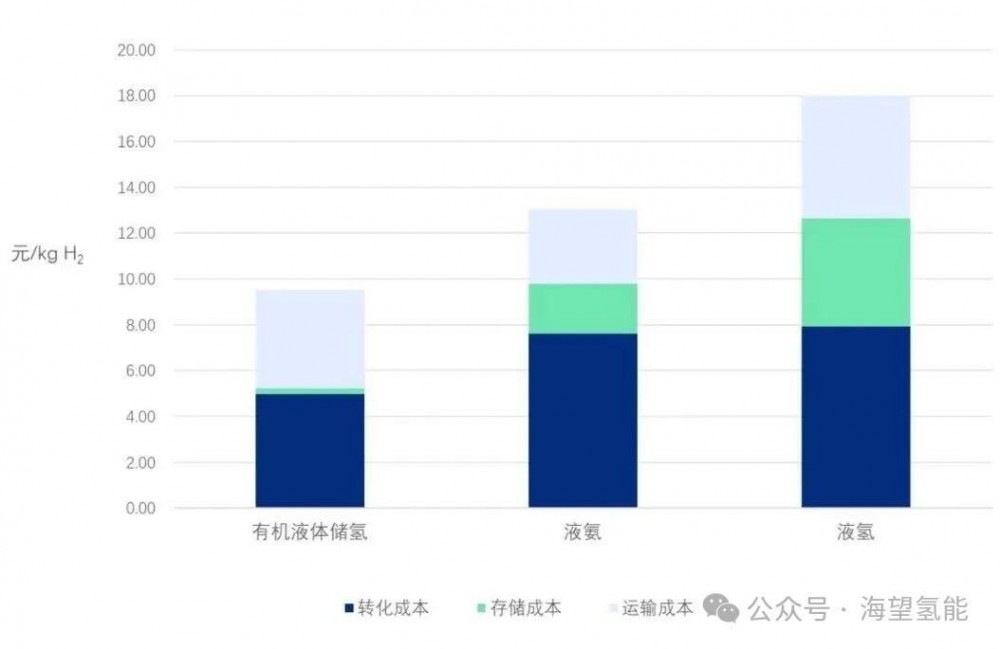

其总成本主要由三部分构成:转化成本(含储氢/放氢核心装置投入、能耗等运营成本)、存储成本和运输成本。

以中国东部沿海至韩国西岸某港口的氢运输为例,设定年运输量为1万吨,运输距离约500海里。对比有机液体储氢、液氨、液氢三种技术的成本发现,有机液体储氢的转化成本低于液氨,存储成本更是远低于需依赖特种存储设备的液氢或液氨,运输上尽管需要两个方向的运输,但是运输载具无特殊要求,运输成本仍具备竞争力。由于大多数港口和物流公司都可以存储和处理储氢液,无需额外基础设施的建设投入,进一步凸显出其成本竞争力和可行性。

液态存储技术成本对比

值得一提的是,全球战略咨询巨头罗兰?贝格发布的氢运输研究报告中,也通过大规模场景模拟计算得出结论:有机液体储氢技术在大规模氢运输中,具备显著的成本优势和更高的可行性。并且,由于液氨在内陆运输中面临较大的限制性因素,即使中东和北非的绿氢以氨的形式到达欧洲港口(如鹿特丹),依然还要面临后续内陆运输的难题。而日本、韩国的用氢地点(例如天然气电站)也高度重视存储介质的安全性,避免对居民区域造成风险。

有机液体储氢:大规模氢运输中极具前景

当前,以“中东-北非-欧洲”“中国-日本-韩国”为典型代表的跨区域绿氢贸易圈正逐步成型,在各国探索绿氢贸易“可持续解决方案”的过程中,有机液体储氢凭借“本质安全、高效转化、便捷储运、经济可行”的综合实力,已经获得韩日、欧洲等国的重点关注,有望成为绿氢出海“最优解”。

两大跨区域绿氢贸易圈

展望未来3-5年,随着有机液体储氢技术的大规模商业化落地,一场由绿氢驱动、以大规模跨海运输为实践起点的全球能源新变革,正悄然拉开序幕,为全球零碳转型注入关键动能。

关于海望氢能

海望氢能是一家专注于有机液体储氢技术研发与产业化应用的高新技术企业。

公司在有机液体储氢领域已实现多项技术突破,核心技术指标获得石油化工联合会“国际领先”专家评定,拥有完全自主知识产权;作为技术专利商,海望氢能提供氢能储运完整解决方案,可应用于绿氢化工耦合制绿氨、绿醇、生物航煤一体化项目,大规模长距离氢气运输,以及海上风电制氢储氢等各类场景。目前,海望氢能已经与头部能源企业深度合作,为多个绿氢化工耦合一体化项目提供规模化的有机液体储氢解决方案。

基于其综合的技术平台,公司经营范围还包括电解水制氢脱氧剂、系列精细化学品以及一体化项目的系统集成。

版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的,如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;

本文地址:http://www.h2fc.net/Technology/show-3802.html

转载本站原创文章请注明来源:中国氢能与燃料电池网

氢能与燃料电池产业

微信扫描关注